摘要

微学习是一种将学习内容拆分为小单元,便于学习者快速理解的教学策略,常见于数字化学习环境。凭借以学习者为中心且易于与技术融合的特性,微学习在高等教育中日益受到重视。本文介绍一门聚焦文献引用技能的微学习课程,其可作为学术英语(EAP)补充性学习资源。课程的开发使用了两种人工智能工具:AI 课程生成器和 AI 视频生成器,提升设计与制作效率。文中先概述微学习的背景与策略,再阐述课程设计与制作流程。最后,对课程开发进行总结,并提出对后续微学习项目的实践建议。

关键词:微学习、在线微型课程、参考文献引用技能、AI 课程生成器、AI 视频生成器、AI数字人、AI智能体。

引言

背景

参考文献引用是大学生必须学习的核心学术能力之一;然而,不少学生难以熟练掌握这项技能(Zhang,2018)。主要原因可能包括两方面:其一,部分学生相较于其他学术与研究能力,未能充分认识到文献引用技能的重要性,因而学习动机不足(Zhang,2018)。其二,受限于课堂时长,教师难以有效地讲授引用规范,学生也缺乏充足的机会去理解并练习这些复杂规则。在线平台可助力缓解上述问题:除了强调引用技能的重要性,学生可在传统课堂之外按自身时间安排进度,通过交互式活动重复练习,提升文献引用技能。

微学习

凭借其以学生为中心的取向和与技术整合的能力,微学习在高等教育中日益受到关注(Alias and Razak,2023)。社交媒体平台的普及与移动设备用户的快速增长,加速了微学习在教育与职场环境中的推广与应用(Corbeil and Corbeil, 2024)。相应地,学习者的学习行为正在发生转变:学习者更倾向于通过移动设备,以短小、聚焦单一主题的微单元获取信息(Taylor and Hung,2022)。

微学习是一种教学策略,将复杂知识拆解为可管理、易吸收的小单元,时长多在五分钟以内(Lee, Jahnke and Austin,2021)。采用微学习方法时,课程被组织为若干小单元,每个单元聚焦于单一技能或概念,通过分块化设计降低认知负荷,便于学习者理解与掌握(Yao and Ho,2024)。这一策略契合当代学生对快速学习的偏好(Corbeil and Corbeil,2024)。在呈现方式上,微学习课程通常通过基于网络或移动端的平台进行呈现(Taylor and Hung,2022)。微学习平台所采用的技术包括短视频微讲、游戏化元素与交互式测验。

已有研究表明,微学习能够有效提升学生的任务型表现,例如成功完成特定任务或获取新知识(Taylor and Hung,2022)。此外,微学习还可增强学习者的动机、自信与自我认知(Lee, Jahnke and Austin,2021;Lee,2023)。此方法作为大型学术项目的补充性学习资源也尤为有益(Taylor and Hung,2022)。然而,尽管成果积极,现有关于微学习的研究仍然有限,且研究主要集中在医学或医疗保健等领域(Taylor and Hung,2022)。因此,有必要在更多学科中开展进一步研究,以更全面地理解微学习的适用范围、效能与潜力。

微学习通过将复杂知识拆分为可管理的微单元,降低学习者的认知负荷,并支持其以自定步调通过重复练习巩固所学(Oxford Learning,2025)。同时,教师可以运用微学习方法为复杂主题设计微单元,提供学习支架,支持学生的学习过程。基于上述理念,作者开发了一门聚焦哈佛引用格式的在线微学习课程,旨在帮助本校学生提升参考文献引用技能。

课程开发与设计

本节将首先介绍用于课程开发的两款AI工具,随后概述课程整体结构,并重点阐明各微单元的内容设计思路。

AI 工具

为提升开发效率,本课程使用了两款AI工具:MiniCourseGenerator 和 D-ID。

MiniCourseGenerator(https://minicoursegenerator.com/)是一款由AI驱动的微课平台,采用卡片式结构组织内容,便于以微单元搭建课程。其内置的AI助手,可根据提示自动生成课程大纲、单元与活动,后续可由开发者再对生成内容依据学习目标进行编辑与调整。学习者可通过手机、平板或笔记本电脑等不同设备访问课程。

尽管此平台提供AI自动生成文本内容,作者仍选择自行编写课程内容,主要有两项原因:其一,考虑到本课程为能服务于校内EAP教学,自行编写教材易贴合本校学习者需求。其二,本课程对“西浦哈佛引用格式”有准确性的高要求,依据实际操作,该主题的AI生成内容易出现冗长与准确性不足的问题,与课程学习目标和微学习方法不相符。为此,作者先撰写了课程内容并校订,再将其迁移至平台。该平台主要用于课程呈现,其AI能力用在既定单元基础上生成配图与简短互动活动,如练习。

D-ID(https://www.d-id.com/)是一款生成式视频平台,可基于脚本合成由AI虚拟讲解员出演的讲解视频。传统上,微学习单元由真人教师讲授。本课程借助 D-ID 生成由AI讲解员呈现的短教学视频,协助快速完成课程制作。此外,课程还使用 D-ID部署了一个交互式AI代理,为常见问题(FAQ)提供即时回应与引导。

课程结构

课程内容(https://share.minicoursegenerator.com/category/XJTLU- Harvard- Referencing-1/df45f4b0-56e4-4de8-8507-91c399449b9e)依据哈佛文献引用格式的两个核心要素——文内引用与参考文献表——进行设计。鉴于哈佛文献引用系统对初学者较为复杂,课程聚焦于学生作业中最常用的资料来源类型。课程包含三大部分:(一)封面页介绍、(二)第一部分:文内引用、(三)第二部分:参考文献表。

(一)封面页

封面页通过一段内嵌的AI讲解员短视频(见图1)概览西浦的哈佛引用系统,并提供简明的在线课程导航。为提升学习效率与个性化体验,学习者可按需选择学习路径:例如,直接在菜单中跳转到所需的引用技能,无需线性逐课完成。

图一 封面

(二)第一部分:文内引用

本部分聚焦学生在作业中最常用的文内引用规则。包括:两位、三位及多位作者的引用、直接引语的使用,以及引用二手来源(转引)。并配有后续测验与练习以巩固学习效果。

(三)第二部分:参考文献表

本部分讲解如何识别并正确书写四类常见的参考文献条目:期刊文章、书籍章节、纸质图书和网站来源;每个单元均配有示例与练习。

单元内容设计

(一) 校内自研材料的开发

为帮助学习者使用西浦的哈佛引用系统指南,作者在材料设计中针对性地补齐新手常见的知识空白。例如,加入了对常用来源类型的介绍,因为学习者常因来源类型辨识不足(如:易混淆会议论文与期刊论文)而难以正确引用。此外,该引用指南侧重于规则本身,缺乏细节解释,可能不利于学生理解。例如,学习者或许根据格式要求知道引用在线期刊文章需要包含 DOI,但未必理解其含义。因此,增加常见问题(FAQ)部分,说明可能令学习者困惑的术语。

(二) 采用微学习方法并结合人工智能技术

课程内容的关键组成部分如下:

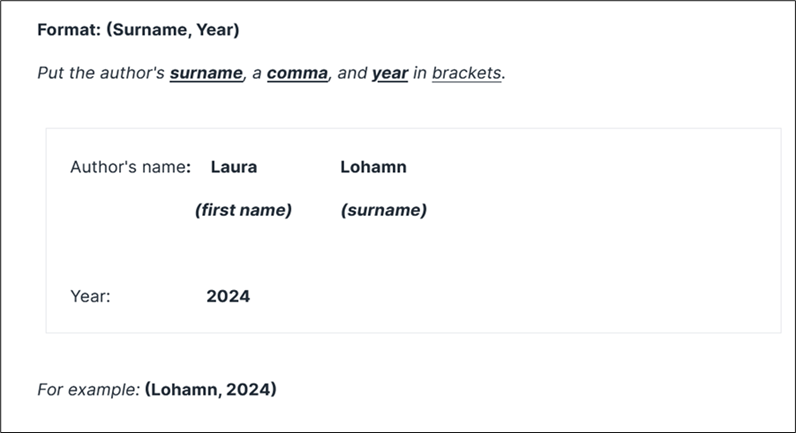

1.小块化学习单元:每个单元聚焦一个便于学生掌握的学习目标。内容通过简短的信息、提示或示例来阐释目标技能(见图2)。

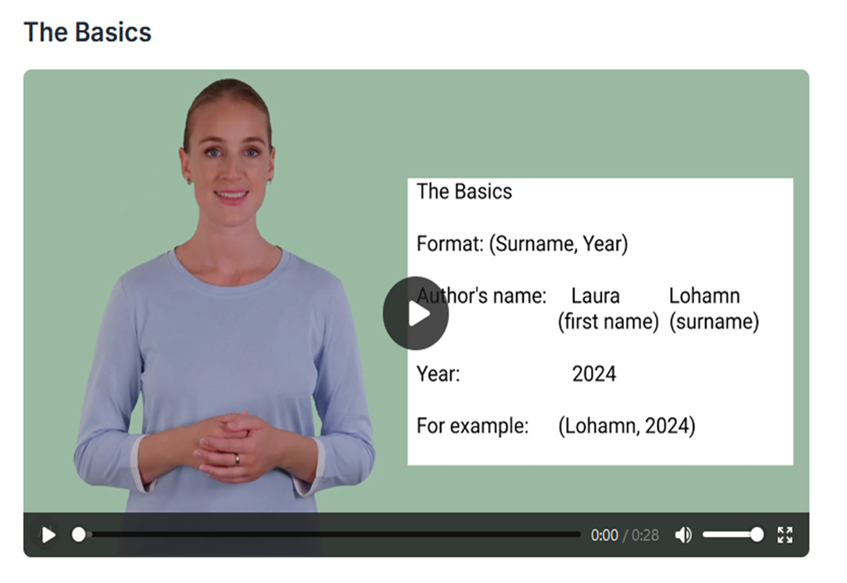

2.AI 特色微课视频: 不同于由真人教师讲授的传统视频,由带有虚拟形象(avatar)的 AI 视频讲解目标技能,时长约 1–3 分钟(见图3)。

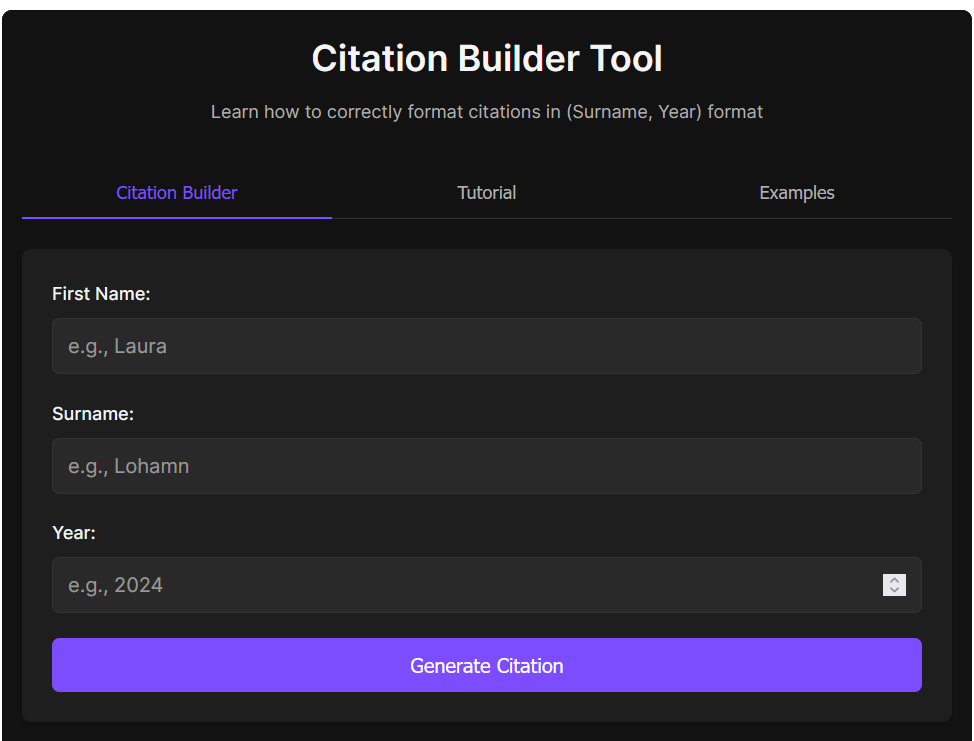

3.AI 生成的交互式练习: 作者使用 MiniCourseGenerator 平台的 AI 助手,基于学习内容创建互动活动,如测验、配对练习和拖放题。这些练习用于评估学生的理解并提供即时反馈(见图4)。

4.AI 生成的图像: 使用 AI 生成的图像作为视觉辅助,以增强对学习内容的理解。

5.真实材料的练习: 微单元采用真实材料以强化学习。例如,学生练习从图书馆检索结果的截图或文章首页中识别各要素。其目的在于帮助学生识别不同类型的来源,并定位引用所需的各项元素。

图2 第一部分 引用说明,第 1 单元 基础知识

图 3 第一部分:文中引用,单元 1 基础知识

(一段包含人工智能虚拟形象的微型讲座视频,内容为如何运用文中引用的基本格式)

图 4 第一部分:文中引用,单元 1 基础知识

(由人工智能根据相关内容生成的互动练习)

(三) 附加功能

1.电子证书:学习者完成课程后,平台将自动颁发电子证书,以激励学习并认可其付出与成果。

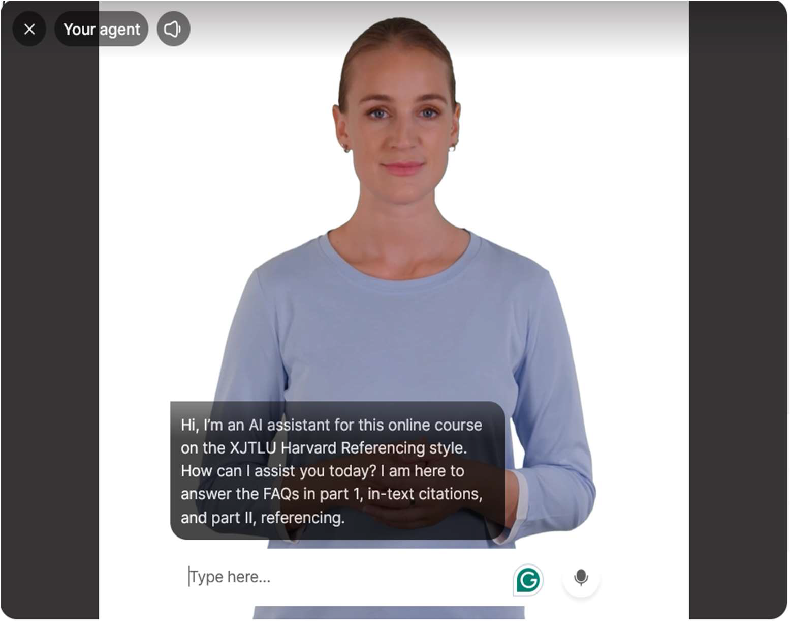

2.FAQ 与 AI 智能助手:FAQ 覆盖引用与参考文献的常见问题(如“如何识别作者的姓氏?”、“什么是 DOI?”)。同时提供 AI 智能助手,作为书面说明的补充,为引用相关问题提供即时、对话式解答(见图 5)。

图 5 问答常见问题的 AI 代理

讨论与结论

本文介绍了一门以文献引用技能为核心、由人工智能技术赋能的微学习课程。课程材料旨在契合学生的学习需求,内容被拆分为便于吸收的微单元,为其学习过程提供支架式支持。两款 AI 工具(MiniCourseGenerator 与 D-ID)显著提升了课程制作与视频创作效率:例如,依据学习单元, AI可在数分钟内生成交互式测验,减轻教师在活动设计上的时间成本;同时,AI 智能助手的搭建步骤简洁,对用户几乎不设技术门槛。

关于微学习课程开发的讨论将聚焦于三个方面:选题、材料开发以及在线学习动机。首先,微学习作为一种通过微单元实现快速学习、侧重技能培养的教学策略,适合诸如文献引用技能这类主题——它们可以被拆分独立学习,且更需要实践训练而非大量理论知识。相对地,微学习可能不适用于需要深入理解的学科或主题。举例而言,本课程主要用于训练依赖练习的基础层面的引用技能,如应用引用规则,而不涉及更高阶的能力,如识别信息类型、整合来源或进行释义。

其次,开发微学习课程材料的难度并不亚于制作传统课程内容。为提高效率,减轻工作量,教师可以改编既有学科材料,优先聚焦基础技能,将其设计为课前或课后可完成的微任务。例如,在写作课程中,如头脑风暴、识别论文结构要素等基础内容入手。内容应当简明,便于学生掌握。然而,对于偏好长时段、深度讲解与完整线性叙事的学习者,微学习的短时、分块化设计特征可能并不契合。

第三,微学习通过整合技术来简化教师的课程制作流程,并让学习者能在多种设备上便捷访问。然而,重复的在线单元可能会随着时间推移降低学习者的动机与参与度。教师或学校可推行微证书(micro-credentials),以激励学生参与课程(Varadarajan, Koh, and Daniel, 2023)。未来微学习课程的发展可以将结业证书升级为基于评估的认证,以认可学生在技能方面的达成(Clements, West and Hunsaker, 2020)。

总体而言,AI 赋能的微学习在线课程,为提升学生的文献引用技能提供了新路径。其以简明、聚焦、数字化的素材形态契合当代学习者偏好,尤其适合基础技能的形成与巩固;对于要求系统性与深度理解的学习目标,则应结合其他教学模式共同实施,并通过适当的动机设计(如微证书)提高参与度。

References

Alias, N. F. and Razak, R. A. (2023). 'Exploring the pedagogical aspects

of microlearning in educational settings: A systematic literature review'. Malaysian

Journal of Learning and Instruction, 20(2), 267-294. https://doi.org/10.32890/

mjli2023.20.2.3

Clements, K., West, R. E. and Hunsaker, E. (2020) 'Getting started with open badges and open microcredentials', International Review of Research in Open and Distributed Learning, 21(1). doi:10.19173/irrodl.v21i1.4529

Corbeil, J.R. and Corbeil, M.E. (2024) 'Editorial note: designing microlearning for how people learn', Educational Technology and Society, 27(1), pp. 134–146. https://doi.org/10.30191/ETS.202401_27(1).SP01

Lee, Y. M., Jahnke, I., and Austin, L. (2021). 'Mobile microlearning design and effects on learning efficacy and learner experience'. Educational Technology Research and Development, 69(2), pp.885–915. https://doi.org/10.1007/s11423-020-

09931-w

Lee, Y. M. (2023). 'Mobile microlearning: A systematic literature review and its implications'. Interactive Learning Environments, 31(7), pp. 4636–4651. https://

doi.org/10.1080/10494820.2021.1977964

Oxford Learning (2025)

The power of microlearning. Available at: https://www.oxfordlearning.com/the-power-of-microlearning/ (Accessed: April, 6th, 2025)

Taylor, A. and Hung, W. (2022) 'The effects of microlearning: a scoping review', Educational Technology Research and Development, 70(2), pp. 363–395. doi:10.1007/s11423-022-10084-1

Varadarajan, S., Koh, J.H.L. and Daniel, B.K. (2023) 'A systematic review of the opportunities and challenges of micro-credentials for multiple stakeholders: learners, employers, higher education institutions and government', International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20(1). doi:10.1186/s41239-023-00381-x.

Yao, S.-Y. and Ho, Y.Y. (2024) 'Evaluating the usefulness of microlearning to adult students in higher education: an empirical study in Singapore', Adult Learning, pp. 1-14. doi:10.1177/10451595241280672

Zhang, X. (2018) 'Teaching citations/referencing: how do Chinese college student writers respond?', Pub Res 34, pp.580–594. https://doi.org/10.1007/s12109-018-9615-y

致谢

作者感谢西交利物浦大学教学发展基金(TDF)对本在线课程设计所用软件的资助支持。