摘要

生成式人工智能一般原则与具体应用教学

作者:Duncan James Roulstone

EAP101TC(太仓)课程背景

学术英语(EAP)教育旨在培养学生在大学阶段取得成功所必需的沟通能力,这一使命需与学术环境本身同步演进。自 2023 年初生成式人工智能(GenAI)的兴起以来,西交利物浦大学太仓创业学院(XEC)的EAP101TC课程便面临着这一演进的需求。该课程为“智能供应链与当代创业”专业大二本科生提供学术英语支持,EAP101TC教学团队随即认识到需要将GenAI 工具的使用纳入教学内容,系统性地培养学生有效、负责任地应用该技术的能力。随着技术持续发展,掌握这一素养已成为学生日益关键且持续增长的需求。

应对这一日益增长的需求,首先必须打破“数字原住民”学生天生具备有效使用数字工具高阶技能的常见误区。实际观察屡次表明,若缺乏结构性支持,学生往往在GenAI的伦理应用与高效使用方面存在困难。尤其值得注意的是,成功驾驭多数GenAI 平台很大程度上依赖于自然语言能力与批判性解读能力——这两项正是 EAP 的核心技能,而非纯粹的技术专长。因此,EAP 课堂成为培养 GenAI 素养的理想场所,促使EAP101TC教学团队与专业院系深度合作,将相关教学内容有机融入到整个课程体系。

GenAI 应用的通用原则

我们的教学实践从确立与GenAI 交互的基本原则入手。这一初始阶段涵盖关键知识点:首先是指导学生熟悉不同的 GenAI 平台与模型特性,重点探究提示词工程(即编写有效指令以获得期望输出)的核心方法,并强调在学术写作中规范标注 GenAI 使用的重要性。

为了使这些原则更具实操性,我们设计了旨在培养批判意识的活动。例如,通过“AI自画像创作”项目,学生使用不同AI图像生成工具创作肖像,通过对比输出结果直观认知各模型的性能差异、潜在偏见以及提示词敏感度。这一练习有效揭示了 GenAI 的优势(如激发创意、高效)与局限(如潜在偏见、信息不准确性),进而促进了关于GenAI在学术场景中合理使用的讨论。

课堂上我们始终强调一个核心理念:需明确区分信息来源与信息处理工具这两个概念。我们的立场是,GenAI 不应被视为主要信息来源。以 ChatGPT 为代表的模型所生成信息存在来源不透明性,即便是开发者也难以溯源。生成文本往往看似可信,但其事实准确性无法保证,且可能出现“幻觉”(虚构内容)风险。此外,仅依赖 GenAI 输出并加以引用,在学术上同样存在争议。对此,我们引入一个生动类比: GenAI 好比按需生成的维基百科条目,对于获取初步背景知识或确定潜在研究方向时极具价值。但如同维基百科,其内容需经过批判性评估,尤其在专业领域更应持审慎态度。我们反复提醒学生:任何纳入评估作业的信息都必须经过核实,并引用可追溯的可信来源。

生成式人工智能的具体应用场景

尽管 GenAI作为可靠信息源存在局限,但若有效且负责任地将其作为工具使用,则能展现强大效能。我们积极将 GenAI 教学融入 EAP 课堂活动,重点培养与学生学科直接相关的技能。这一过程需要与专业院系持续协商,因为不同学科对学生使用GenAI的接受度存在显著差异。具体而言,EAP101TC 课程的教学聚焦于以下GenAI 辅助学术任务的场景:

这些技能的培养采用多元教学法:

结论

回顾过去两年将 GenAI 融入 EAP101TC 课程的经历,我们得出以下主要结论:首先,学生并不会仅因为年轻就自动掌握 有效使用GenAI 的技能,必须进行明确而系统的教学。其次,高校教育者有责任帮助学生掌握有效且合乎伦理地运用这项技术所需的能力。鉴于这些能力本质上属于沟通能力,EAP 教师在此领域具有独特的教学优势。最后,虽然 GenAI 使用存在普遍适用的原则,但其在不同学科中的具体应用方式差异显著。EAP 教师需对学科差异保持敏锐认知,通过教学设计实现学生能力的针对性培养。

PSE团队与GenAI的旅程

作者:Martina Dorn

理解学生档案:PSE课程的挑战与背景

PSE团队为西交利物浦大学(XJTLU)超过55个研究生项目的有条件录取学生提供课程。这些学习者的历史背景惊人的相似,2024年夏季和2024-2025学年第一学期PSE课程的学生构成也没有例外。几乎所有学生都在中国大学完成了本科学位,他们的英语语言能力比我们开设的两门PSE课程所要求的水平低0.5到1个雅思分。此外,这些学生的学术技能,包括学术诚信、各种写作和口语规范等方面,均尚未能达到XJTLU的标准。同样明显的是,这些学生在本科学习中使用GenAI的经验也非常有限或没有经验。

通过AI增强教学与学习:聚焦可理解输入与社会互动

在2024年7月至2024年12月期间,PSE团队决定鼓励教师们利用GenAI生成可理解输入(i + 1)的教学和学习材料的方法,即语言难度略高于学生当前水平,但通过上下文和支架式支持仍然可以理解(Krashen,1982)。另一个目标是让教师们尝试设计和实施强调社会互动作用、应用高阶思维技能(即分析、评估和语言产出)以及在最近发展区(ZPD)内的引导学习的活动,即学习者在帮助下可以达到的能力范围(Vygotsky,1978)。此外,团队希望引导学生,帮助他们成为GenAI的用户,通过迭代过程提升写作能力(Ingley & Pack,2023)。

在探索将GenAI整合到教学和学习材料的创建中时,出现了两种尤为有效且值得分享的实践。

使用GenAI教授总结技能

首先,GenAI被用于教授总结技能,生成多种文本摘要版本,这些摘要被刻意嵌入不准确信息,如误导性内容、事实错误和曲解,并包含同义词和多样的句子结构。现有GenAI工具的高效性意味着这些摘要只需教育者进行少量调整即可在课堂活动中实施。

教师们观察到,学生们深入参与文本,积极识别和改正不准确之处,而不依赖于字典。这种方法迫使学生回到原始阅读材料,分析内容,解释特定部分,并批判性地将其与错误摘要进行比较。因此,这种实践自然引导学生注意各种语言特征,推断新词汇的含义,并评估摘要中的组织和连贯元素。随后,学生被分配了一项写作任务:初期进行小组总结,后期过渡到个人总结。

与通常对这类任务的担忧相反,教师们注意到学生们热情地面对这些挑战,而没有求助于翻译工具或其他辅助工具。这种积极的反应可以归因于他们对原始文本及相关词汇和句法的熟悉。此外,提供多个摘要示例作为重要的支架,增强了他们在写作过程中的信心。这些见解突显了GenAI在促进有效学生参与和培养学术环境中批判性分析技能的潜力。

使用GenAI教授改写技能

其次,GenAI被用于开发教授改写技能的教学材料。在暑期课程中,教师们观察到学生们经常求助于GenAI来获取句子的改写。虽然这种倾向在预料之中,但它却阻碍了学生掌握这一关键学术技能。这给教师们在利用GenAI促进有效改写技巧方面带来了挑战。

因此,在第一学期,团队采用了一种更具支架性和引导性的方法。利用GenAI生成的材料,鼓励学生在积极参与改写练习的同时,应用先前介绍的语言策略。学生们并非被要求独立改写句子,以免他们依赖于GenAI生成的输出,而是为每个句子提供了四个替代改写。然后,学生们被要求识别原句与提供的改写之间的词汇和结构差异,并将这些差异与已知的改写策略联系起来。接着,学生们参考原文,评估哪个改写最能传达原意。最后,他们撰写自己的改写版本,与同伴进行比较,并阐述其语言选择的理由。

这一教学干预带来了一个引人入胜且富有成效的学习体验,在此过程中,教师们有效地将GenAI整合到材料制作中。同时,学生们积极磨练了他们的改写技能,避免了将工具作为捷径的诱惑。教师们向学生强调,虽然在改写中使用GenAI是可以的,但必须辅以有根据的语言决策。

PSE团队的举措与XJTLU愿景的一致性

PSE团队的探索之路开始于尝试在课程教学中整合GenAI。虽然有些人可能认为这些努力的范围有限,但他们所获得的见解却极具价值。看到团队积极参与GenAI,探索其能力,并识别出有意义且有影响力的方式将其融入教学实践中,令人鼓舞。这种积极的参与激励了团队拓宽视野,利用GenAI支持PSE学生发展其他重要的学术能力,如研究和引用的技能。

这些努力支持了大学的整体愿景,以及对GenAI工具的持续投资和增强。在当前的教育环境中,XJTLU的教师们探索GenAI应用所获得的技术和其他支持非常丰富。因此,PSE团队借助这一势头,将LibAI ChatPDF功能整合到2025年暑期三门PSE课程(6周全日制、12周全日制和12周兼读制)的研究技能发展课程设计中,随后在2025-2026学年第一学期的13周全日制EAP403TC课程中实施。团队希望培训学生使用这一工具,使其能够快速从学术论文和研究文章中提取相关信息。同时,他们希望鼓励学生尝试提出关于内容的具体问题,并审慎考量AI生成的回答。这有望提升理解和学习效果,因为学生将与阅读材料进行互动。此外,他们计划开发特定的AI代理,帮助PSE学生进行引用实践。团队的目标是引导学生了解引用格式和风格,倡导诚信写作行为,并强化对原作者给予信用的价值。一旦建立,AI代理将能够提供即时反馈和示例,帮助学生掌握不同引用风格的细微差别。这将节省学生的时间,并提升他们的整体写作技能和学术工作的信心。由于ELC的一些同事已经在尝试这两种工具,PSE团队将拥有丰富的专业知识库可供借鉴。在热情驱动下,团队准备在教学方法上创造和实施新的探索和创新机会。

探索学科间的联系与生成式人工智能作为个人导师

作者:郭薇

ESAP与CLIL:跨学科基础

我们的学生从大学二年级开始正式进入专业课程学习。在考察如何给大二以上的学生提供英语支持时,我们对比了两种主要教学方法:学科特定用途英语(ESAP)以及内容与语言整合学习(CLIL)。我们在二年级的一些EAP课程中(如EAP117、EAP118),采用了平行式ESAP模式(Anderson,2014;2017),这种模式不仅可以帮助学生达到CEFR B2+水平,同时能培养其学科特定的学术技能。同时,ESAP模式比较高效。一门ESAP课程可以支持多个项目,例如EAP117支持了电影与创意技术学院(AFCT)下的四个项目,这些项目共享内容模块或技能需求。相比之下,CLIL模式将专业知识获取与高阶语言目标相融合(Coyle等,2010),在四年级课程(如CCS305、INS302)中体现出了更多地优势。CLIL需要专业教师与语言讲师的深度协作以实现内容与语言目标统一,而ESAP则为针对性技能培养提供了灵活框架。接下来,我将分享关于EAP117的ESAP实践及反思。

EAP117课程的跨学科设计

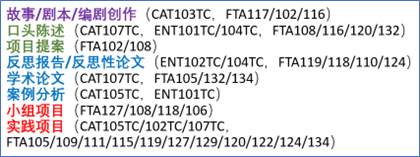

EAP117的课程设计开始于分析AFCT四个专业的教学目标、课程设置以及评估体系(见图1),并和相关的老师、学生探讨,确定了故事/剧本创作、项目文档编写、口头陈述等共通的学术需求。通过聚焦于这些可迁移能力,该课程模块重在培养学生掌握可直接应用于专业领域的语言能力与软性学术技能。每年度都会进行课程评估以确保与学科发展同步,而学生反馈持续印证了课程的实用性。

图1:AFCT(电影与创意技术学院)常见评估项目

以项目式学习联通学科

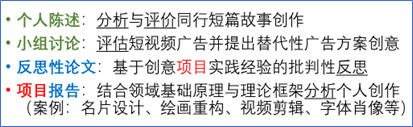

EAP117的项目式任务(见图2)体现了ESAP可以建立不一样学科之间的连接。比如,在创业团队会议模拟的任务中,学生需针对企业运营、目标市场及营销策略开展独立研究,综合跨学科的知识提出创新解决方案。此类任务不仅给学生提供运用理论知识与专业技术的机会,更着力培养他们的团队协作、适应性沟通与批判性思维能力,与西交利物浦大学(XJTLU)" Syntegrative Education "(SE)教育框架强调的实践应用理念深度契合。值得注意的是,虽然CLIL同样注重真实情境应用,但EAP117通过ESAP技能导向的设计路径实现了这一目标。

图2:EAP117的项目式任务

生成式人工智能 (GenAI)作为个人导师

我们引入生成式人工智能(GenAI)作为个性化学习导师帮助学生应对真实语料(如TED演讲与电影剧本)阅读中文化指涉与互文性解读的难题。该方法使学生能在低压环境中阅读复杂材料,通过自主提问机制消除公开质疑的顾虑。这一实践成效印证了克拉申的 “情感过滤假说”(Krashen, 1982)——强调轻松支持性学习氛围的重要性,同时也呼应了维果茨基的“专家-学徒”认知模型(Vygotsky, 1978)——突显引导式互动对学习的价值。学生反馈显示,GenAI不仅提升了语言学习的个性化体验(Galaczi & Luckin, 2024),更显著增强了他们分析文本的信心。此类成效虽与CLIL的双重目标(内容与语言并重)形成呼应,但实则通过ESAP灵活的技术赋能路径得以实现。

未来方向:ESAP、CLIL与GenAI协同增效

ESAP通过单一模块支持多个专业的实践彰显了它的可扩展性优势,但这一优势伴随着固有的挑战:如何与动态演进的学科课程体系保持同步?如何设计既能补充专业课程评估又避免重复的考核标准?这些问题仍待持续探索。值得关注的是,二年级课程向人工智能与创业教育的转型为创新性方法整合提供了机会。通过融合ESAP的技能培养框架与CLIL的内容教学法,并借助GenAI的模拟真实场景任务,我们有望构建协同增效模型,实现语言能力与学科素养的双向提升。尽管此类模型需强化教师间的协作(CLIL的核心特征之一),但潜在的优势是可以给学生提供更具整合性与响应力的语言支持体系动态对接学科需求。

结论:构建跨学科“第三空间”

实践表明,技术赋能的学科定制化语言支持可有效满足多元专业需求。未来我们可以尝试融合ESAP的效率优势与CLIL的沉浸式特征,并利用GenAI创建语言-内容深度融合的“第三空间”。此类创新既契合西交利物浦大学(XJTLU)的教育愿景,也能为毕业生迎接日益互联的世界做好准备。

参考文献

Anderson, R. (2014). ‘A Parallel Approach to ESAP Teaching’, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 136, pp.194–202

Anderson, R. (2017). ‘Parallel ESAP courses: What are they? Why do we need them?’, International Journal of Language Studies, 11, pp.13–30

Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D. (2010). CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge University Press. doi: 978-0-521-13021-9

Galaczi, E. & Luckin, R. (2024). Generative AI and Language Education: Opportunities, Challenges and the Need for Critical Perspectives [Webinar], Cambridge Papers in English Language Education. Cambridge University Press & Assessment. Retrieved from

https://www.cambridge.org/sites/default/files/media/documents/CPELE_Generative%

20AI%20and%20Language%20Education%20Opportunities%20Challenges%20and%

20the%20Need%20for%20Critical%20Perspectives_FINAL%20%281%29.pdf

Ingley, S.J. & Pack, A. (2023). Leveraging AI Tools to Develop the Writer Rather Than the Writing. Trends in Ecology and Evolution, 38(9), 785–787. http://doi.org/10.1016/j.tree.2023.05.007

Krashen, S. (1982). Principles and Practice in Second Language Acquisition. Pergamon Press.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.